|

Notes de cours...

Unité 1

Introduction à l'évolution

La vie sur la Terre évolue depuis environ 3,5 - 4,0 milliards d’années

et on estime que 99% de toutes les espèces qui y ont vécu sont éteintes. Depuis

leur origine, la survie des organismes vivants est continuellement menacée par

des problèmes dans leur environnement. Parmi la multitude de formes de vie qui

existent maintenant, plusieurs espèces sont différentes les unes des autres et

les individus d’une même espèce présentent également certaines variations. Bref,

la diversité et l’environnement jouent un rôle important dans l’évolution.

|

L’évolution

est le résultat du changement graduel des caractéristiques

(génétiques) d’une population au fil des générations. |

-

L'adaptation des populations

Les adaptations d'une population à son environnement sont le

résultat de l'évolution d'une espèce depuis son origine. Une adaptation est une structure, un comportement

spécifique ou une caractéristique physiologique qui facilite la survie d’un

organisme et qui lui permet de se reproduire dans son milieu.

Une adaptation est donc le résultat d’un ensemble de

changements graduels qui surviennent au fil du temps et qui sont transmis à la

génération suivante. Ces adaptations peuvent être très simples à l’origine et

devenir très complexes.

Voici

différents mécanismes d’adaptation simples et complexes:

Biologie 12 (p.334)

-

L'odorat extraordinaire du requin

lui donne un avantage comme prédateur;

-

La forme du bec d'un pic lui

permet d'exploiter des sources de nourritures spécifiques;

-

Le pétoncle possède des yeux

simples (ocelles) sensibles à la lumière et au mouvement, mais

incapables de voir les images;

Biologie 12 (p.393)

Biologie 12 (p.393)

-

Les

types d'adaptation

|

Types

d’adaptation

|

Caractéristiques |

Exemples |

|

Structurale |

Adaptations anatomiques ou morphologiques. Elles touchent la forme

ou l’arrangement de caractères particuliers, ainsi que le

mimétisme*. |

Forme des nageoires chez les poissons; Pelage de certains animaux. |

|

Physiologique |

Adaptations associées aux fonctions des organismes. |

Enzymes qui inactivent la pénicilline chez certaines bactéries;

Toxines sécrétées par certaines plantes. |

|

Comportementale |

Adaptations reliées à la façon dont les organismes réagissent à leur

environnement. |

L’orientation des feuilles d’une plante vers la lumière

(phototropisme); Cri d’alerte pour avertir la meute. |

Exercice 1.1B: Les adaptations

* Notes complémentaires

Le

mimétisme se traduit par la capacité de certains organismes à ressembler

(d'un point de vue morphologique), soit à des éléments de leur milieu, soit à

d'autres organismes.

|

Formes de mimétisme |

|

Mimétisme |

Description |

Exemples |

|

Camouflage

(homochromie = couleur et

homotypie = forme) |

Adopter une coloration cryptique qui se confond avec des objets

inanimés de

l’environnement. |

Animaux marins dont les couleurs se confondent à celles des récifs. |

|

Coloration d’avertissement

(aposématique) |

Arborer des couleurs criardes de mise en garde contre un réel

danger. |

La peau du Dendrobate fraise (grenouille) (Dendrobates pumilio)

produit des toxines et les prédateurs apprennent à fuir les motifs

voyants de sa peau. |

|

Mimétisme Müllérien |

Lorsque deux espèces également dangereuses présentent des

colorations aposématiques |

L’abeille nomade (Nomada graenicheri) et la guêpe de l’est (Vespula

maculifrons) possèdent toutes les deux un dard qui libère des

toxines. Leur couleur et leur apparence semblables semblent

avantager les deux espèces.

Le papillon vice-roi (Basalarchia

archippus) possède une coloration semblable à celle du papillon Monarque (Danaus

plexippus). La ressemblance de ces deux espèces nocives

est alors avantageuse autant pour l'une que pour l'autre.

|

|

Mimétisme batésien

(travestissement) |

Une espèce (inoffensive) qui se fait passer pour une autre espèce

(nocive) en prenant son apparence ou en imitant un de ses

comportements. |

La couleuvre faux-corail (Lampropeltis triangulum),

inoffensive, mime les motifs de couleur du serpent corail (Micrurus

tener), venimeux.

Les lucioles femelles (Luciola sp.) émettent des

signaux lumineux qui ont pour fonction d'attirer les mâles de

l'espèce en vue de l'accouplement. Les femelles d'une autre espèce,

les photuris (Photuris sp.) imitent les signaux lumineux des

lucioles, ce qui attire les mâles des lucioles, lesquels seront

dévorés. |

-

La sélection naturelle et artificielle

L'évolution est généralement le résultat d'un changement

dans le pool génique d'une population.

|

Un pool génique correspond à

l’ensemble de tous les gènes présents dans une population à un

moment donné. |

-

La sélection naturelle est le processus de

changement selon lequel les individus les mieux adaptés à un

environnement particulier survivent et transmettent leurs caractères

à leurs descendants (ex: bactéries résistantes). Elle est

circonstancielle, aléatoire et correctrice.

La sélection naturelle:

-

est circonstancielle, c’est-à-dire qu’elle

n’anticipe pas les changements de l’environnement.

-

agit par hasard sur les caractères inutiles à

la survie d’une population un jour et qui l’aide à survivre un autre.

-

joue un rôle de correctrice mais ne travaille

qu’avec ce qui est déjà présent dans la population.

-

a lieu s’il existe une grande diversité au sein

d’une espèce.

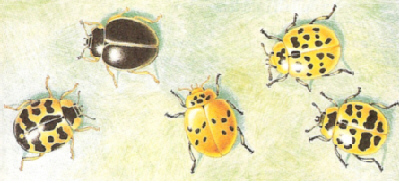

Coccinelles asiatiques (Propylaea quatuordecimpunctata)

Biologie

[2e

Éd.] (p.473)

Évolution de la résistance aux insecticides

Biologie

[2e

Éd.] (p.475)

-

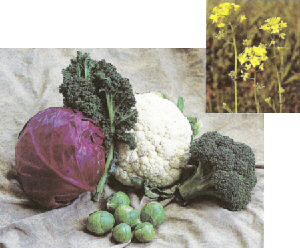

La sélection artificielle consiste plutôt

à croiser des individus afin de favoriser l’apparition de caractères

recherchés dans la génération suivante. (ex: croisement de certaines

races de chiens). Ce mode de sélection peut toutefois perpétuer des

caractères indésirables.

Le chou, le chou frisé, le chou-rave, le chou de Bruxelles,

le chou-fleur et le brocoli sont

tous issus artificiellement

à partir de la Moutarde sauvage (Brassica

arvensis).

Biologie

[2e

Éd.]

(p.474)

|

Dans la sélection naturelle,

l’environnement joue le rôle que l’humain joue dans la

sélection artificielle. |

Exercice 1.1C: Phalène du

bouleau

Contact | Carte du site

|

|